毕节所依附的云贵高原,是在新生代第四纪的喜马拉雅造山运动中强烈隆起的古大陆,对生物的生存、繁衍和进化具有特殊需要。

人类在这里的活动历史,至少可以追溯到50万年前的旧石器时代。

尧舜时代为有鼻纸恋立地国(诸侯国),有史以来第一次称国。这是毕节有史以整验匙来,第一次被命名为鼻(后有人写为鳖、毕、比等)。

夏朝为梁州的南域,荆州的西邻。

商末周初为卢夷之国,其君称蒸。《尚书·牧誓》记载:参加牧野之战的,西南地区有庸、蜀、羌、微、蟊、卢、彭、濮八个方国。武王伐纣时,卢夷国君长选派远征军参加了牧野(今河南省淇县南)之战,一举打败商王朝的军队,纣王自焚,商朝灭亡,周作为中国历史上第三个王朝正式建立。

周末为古蜀国的南中。

六国时谓之南夷,其国名叫夜郎,君长称为夜郎侯(或夜郎王)。楚王派庄豪带领精承腊淋兵循沅水而上,到且兰,把船固定在岸边,下船上山进行步战。占领且兰时,夜郎王率部归降。庄豪留在滇称王后,夜郎、且兰又自立为国。夜郎的疆域有多大?《汉书》上说:“夜郎东接交趾,自西徂东奚啻千里?”《史记》上说:“西南夷君长以十数,夜郎最大。” 这就难怪会有夜郎自大的典故。

秦代:公元前221年,秦始皇派常頞收夜郎地,设置夜郎、汉阳二县,并略通五尺道,从今四川宜宾经贵州毕节、威宁,云南宣威至曲靖。于汉阳境内始置邮亭,邮亭之地称平夷,即今毕节。汉阳县为今毕节市威宁、赫章、七星关区、纳雍、大方等地。秦亡,县废,夜郎复国。

西汉:汉武帝建元六年(前135),夜郎侯多同降于汉,汉析夜郎属地置犍为郡,复设汉阳县。元鼎六年(公元前111),夜郎国灭,分犍为置牂柯郡,将犍为郡的汉阳县析出今毕节市七星关区、纳雍、大方等地,设置平夷县(治今七星关区),归属牂牁郡管辖,平夷从此成为县治机构。

东汉:公元215年,以原犍为属地置朱提郡,汉阳属之。

三国:公元221年,昭烈帝刘备置庲降都督府于平夷县,治今七星关区,以总摄南中益州、犍为、牂牁、朱提四郡,平夷遂成为蜀国之要塞重镇,驻重兵把守。

晋代:永嘉五年(311),将平夷县改平夷郡,治平夷(今七星关区),领平夷、敝邑(今遵义境)县,平夷遂为郡治。晋安帝元兴三年(404),改平夷郡为平蛮郡,平夷郡所属平夷县改为平蛮县。

梁代:549年,宁州土人爨瓒反,朱提郡为瓒所据,平蛮、汉阳等县皆荒废。均为爨氏之卢鹿部。

隋代:584年,以朱提郡置恭州,汉阳属之(今毕节地区部分在其境内)。

唐代:670年,在平夷置禄州,隶黔都督府。置汤望州。担只匙697年,置宝州(今威宁县东北)、袭州(一作袭州,今黔西县西)、义州(今金沙县)、郝州(今大方县南)、晖州(今织金县北)、犍州(今大方县东北),皆为羁縻州。

宋代:宋庆历(1041~1048年)初增置姚州,为羁縻州。宋末,诸州皆废,东部为罗氏鬼国地,西境为乌撒部。

元代:元初,于平迟(今七星关区)设企狱平迟长官所,同时置毕节驿。元至元十三年(1276)置乌撒路,十五年置乌撒军民总管府(今威宁、赫章),十六年置罗氏鬼国安抚司,十七年改罗氏鬼国安抚司为顺元路宣抚司,十九年置顺元路宣慰司。二十年置亦奚不薛宣慰司(今大方)。二十一年改乌军民总管府为军民宣抚司,二十四年升乌撒宣抚司为乌撒乌蒙宣慰司,隶云南行省,辖乌撒、阿头、易溪、易良、乌蒙、閟畔6部。今市境威宁、赫章等地为乌撒部。二十九年并顺元、亦奚不薛、八番罗甸三宣慰司为八番顺元宣慰司兼都元帅府,治今贵阳,领顺元路军民宣抚司,管番民总管及金竹、定远二府,9安抚司。大德七年(1303年)罢亦奚不薛宣慰司及诸路土官,徙顺元宣抚司于亦奚不薛。至治、泰定间(1321~1328年)降顺元路军民宣抚司为安抚司。

明代:明洪武五年(1372)贵州宣慰使郑彦文及土官霭翠叔禹党、宣慰宋蒙古歹等内附,置贵州宣慰司(治今贵阳)。糠抹旋霭翠自领水西,分中水、下水、底水三路土官,十二宗亲(后为十二则溪)四十八土木管其地。1381年,置乌撒土府,隶云南布政司。1382年,置乌撒卫(今威宁),隶云南都指挥使司。1383年二月,置毕节卫,隶贵州都司,更乌撒府为乌撒军民府,改隶四川布政司。置七星关守御千户所隶乌撒卫。1388年,置层台卫。1389年,置赤水卫。置永宁宣抚司。1390年,置普市千户所,分水西地置威清卫。1394年,置阿落密千户所,隶赤水卫。废层台卫。置赤水卫前千户所。1413年誉巴达项,明成祖朱棣在贵州置布政使司,贵州正式成为行省,毕节自此属贵州省管辖。1414年,七星关守御所改属毕节卫,设毕节整饬兵备道,贵州按察司副使驻毕节。改乌撒卫隶贵州都司。1523年,令分巡贵宁道兼兵备驻毕节,管辖乌撒、毕节、赤水、永宁4卫。1528年,敕贵州威清兵备副使改驻毕节地方,兼制云南沾益州,四川乌蒙(今云南昭通市)、乌撒、东川、镇雄4府并永宁宣抚司。1635年,分水西地为12州,旋废,仍置水西宣慰司。

清代:清康熙三年(1664)平水西安坤。四年(1665)设分巡毕节道。于比那城置平远府,领胧胯、的都、朵你、要架4则溪地;于大方城置大定府,领法戈(化齐)、火著、木胯、架勒4则溪地;于水西城置黔西府,领以著、则窝、雄所3则溪地,隶贵宁道(后改贵西道)。裁乌撒卫置威宁府,治卫城,设威宁镇总兵,隶贵州。二十二年改黔西、平远2府为州,隶大定府。二十六年降大定府为大定州;裁毕节卫置毕节县,省赤水卫入毕节县;并永宁卫、普市千户所置永宁县。黔西、大定、平远3州及毕节、永宁二县俱隶威宁府。雍正五年(1727)划永宁县归四川。七年(1729),划赤水河北岸地入四川永宁县,析永宁县赤水河南岸入毕节;升大定州为府,降威宁府为威宁州,黔西、平远、威宁3州隶大定府;贵西道驻毕节,管辖安顺、遵义、大定、南笼(今安龙县,嘉庆二年改名兴义)四府;划威宁州后所归云南宣威,以可渡河桥为云贵省界。十一年置水城厅,驻大定府通判。光绪三十四年裁贵西道,改巡警道,移驻贵阳。

民国:1913年1月,废府、州、厅置县。4月,置黔西道,治毕节县。辖毕节、安顺、普定、清镇、镇宁、郎岱、平坝、紫云、南笼、普安、兴义、兴仁、关岭、安南、贞丰、册亨、盘县、大定、威宁、黔西、平远(1914年改为织金)、水城、赤水等23个县。1914年6月,黔西道改名贵西道,治安顺县。1917年徙治毕节县。1923年废道,所有县均直隶于省。1935年6月于毕节设第四行政督察区,领毕节、水城、威宁、大定、黔西5县。1937年划织金县入第四行政督察区。1941年析黔西县东北部置金沙县;析大定县西部5区及织金县西部地置纳雍县。1942年析威宁县东部赫章、可乐、野马川、财神堂4区置赫章县。

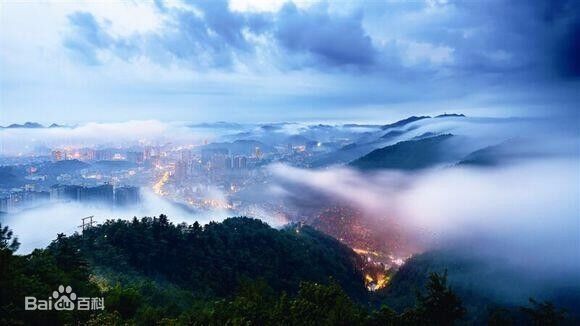

新中国成立后:1950年置毕节专区,辖毕节、大定、金沙、黔西、织金、纳雍、威宁、赫章、水城9县。1954年改威宁县为彝族回族苗族自治区。1955年改威宁彝族回族苗族自治区为彝族回族苗族自治县。1958年改大定为大方县。1966年析水城县大河等10公社置水城特区,属西南煤炭建设指挥部。1970年划水城县归六盘水地区。毕节专区改称毕节地区。辖毕节、大方、黔西、金沙、织金、纳雍、赫章7县和威宁彝族回族苗族自治县。1988年6月,经国务院批准建立毕节“开发扶贫、生态建设”试验区。1992~1993年建镇并乡撤区后,全地区撤销原县与乡之间的89个区镇建制,改原736个乡镇为250个乡(镇、办事处),其中:97个镇,147个乡,6个街道办事处。1994年毕节县撒县设市(县级),乡(镇、办事处)未作调整。1995年金沙县撤销岚头乡,设立岚头镇。至此,毕节地区辖98个镇,146个乡,6个办事处。2011年,国务院批准撤销毕节地区设立地级毕节市。毕节市设立七星关区,以原县级毕节市的行政区域为七星关区的行政区域。毕节市辖大方县、黔西县、金沙县、织金县、纳雍县、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县和新设立的七星关区。